أهنئكم بـ«عيد النيروز»، الذى احتفل به الأقباط أمس. و«عيد النيروز» هو عيد رأس السنة القبطية. وكما ذُكر بمقالات سابقة، فإن «عيد النيروز» الذى يحتفل به المِصريُّون ليس هو عيد النيروز الذى يحتفل به الفرس: فإن «عيد النيروز المِصرى» هو «عيد مبارَكة الأنهار»، أما الكلمة الفارسية «نَيروز» فهى تعنى «اليوم الجديد»، وعليه فإن «عيد النيروز الفارسى» هو «عيد الربيع»، ويُحتفل به فى الحادى والعشرين من مارس.

وقد رتبت الكنيسة القبطية أن يبدأ «عيد النيروز»، أى بدء التقويم القبطى أو تقويم الشهداء، مع حكم الإمبراطور الرومانى «دِقْلِديانوس» الذى بدأ عصرًا من أشد عصور الاضطهادات على المَسيحيين وأقساها وأبشعها، وذلك فى كل أنحاء الإمبراطورية الرومانية من أجل ردهم عن إيمانهم.. لكن الشهداء، وبخاصة قبط «مِصر» الأبطال، قدموا ندرة من مشاهد الشجاعة والبطولات والثبات، حفرتها دماؤهم على صفحات التاريخ، فلم يخوروا تحت وطأة آلام ولا بإغراءات بمباهج الحياة.

إن الشهداء الذين تجاوزت أعدادهم آلافًا، بل مئات من آلاف – قُدر عددهم من أقباط مصر فقط بقرابة 800 ألف شهيد! – لم يحبوا ذواتهم، بل قدموها إلى الله ذبائح حب، كقول «مار يوحنا الحبيب» فى سفر الرؤيا: «وهم غلبوه (أى الشيطان) بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت». وقد سجلت أقلام المؤرخين بشاعة الاضطهادات، فعلى سبيل المثال كتب المؤرخ «المقريزى» عن «دِقْلِديانوس»: «وأسرف جدًّا فى قتل (النصارى)، وهو آخر من عبد الأصنام من ملوك الروم».

أما الشهداء – رجالًا ونساء، شبانًا وشابات، أطفالًا ومسنين – فكانت محبة الله تملأ قلوبهم جميعًا، حتى إنهم استهانوا بحياتهم وسارعوا بتقديم شهادتهم وتأكيد إيمانهم فى شجاعة وإقدام وثبات أصابت مضطهديهم بالذهول.

وأتذكر قصة عن جنود رومان كانوا فى طريقهم إلى قتل المسيحيين، فالتقَوا امرأة عجوزًا تغادر منزلها فى عجلة على الرغم من وهنها الذى ترسَّمت ملامحه بوضوح على جسدها النحيل؛ فأثار إسراعها تعجّب الجنود فتساءلوا فيما بينهم: ما الأمر المهم الذى يدفع بامرأة عجوز أن تترك منزلها وتُسرع هكذا؟!، وهنا استوقفها أحدهم وسألها: لمَ أنت مسرعة هكذا أيتها الأم العجوز؟! وما وجهتك؟ فأجابته: إن كل أهل بلدتنا خرجوا لملاقاة جنود الإمبراطور القادمين كى يشهدوا عن إيمانهم الحى بالسيد المسيح، وأنا أرغب باللحاق بهم يا بنيّ، كى ما أحصل على إكليلى الذى يناله الشهداء. اشتد عجب الجنود من العجوز ومن كل الأقباط الذين يقدمون حياتهم هكذا ببساطة ووداعة ومحبة وشجاعة لم يجدوا لها نظيرًا من قبل.

إن الاستشهاد لم يكن أمرًا غريبًا على المسيحيين، فقد تحدث به السيد المسيح: «تأتى ساعة فيها يظن كل من يقتُلكم أنه يقدم خدمة لله»؛ ونبه كل من يسلك طريق الإيمان: «وتساقون أمام ولاة وملوك من أجلى شهادةً لهم وللأمم. فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون، لأنكم تعطَون فى تلك الساعة ما تتكلمون به، لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذى يتكلم فيكم. وسيُسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ولده، ويقوم الأولاد على والدِيهم ويقتُلونهم، وتكونون مبغَضين من الجميع من أجل اِسمى. ولكن الذى يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص».

وإن كان الاستشهاد يرتبط بالموت الذى يُعد نهاية الحياة، فإنه قد نقل مفهومًا أعمق وأسمى، إذ صار الموت بداية لحياة فُضلى: حياة لا تعرف إلا الراحة والسلام والفرح الدائمين فى حضرة الله المحب العادل؛ كما شهِد «مار يوحنا الحبيب» فى رؤياه: «… وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فى ما بعد، ولا يكون حزنا ولا صراخا ولا وجعا فى ما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت»؛ وهكذا صار الموت جسرًا يعبر بالشهداء إلى حيث الحياة الحقيقية الأبدية، فزادهم ذلك ثباتًا وقوةً وجسارةً فى مواجهته.

ولذا مع بدء «تقويم الشهداء»، نتذكر تلك المحبة العظمى التى قدمها الشهداء فى بذلهم لحياتهم، إذ «ليس حب أعظم من هذا: أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه»، وهم أحبوا الله، وهكذا كل من يسلك فى محبة الله بحفظ وصاياه وتقديم الخير نحو الجميع.

كل عام وأنتم بخير.

و… والحديث فى «مصر الحلوة» لا ينتهى..!.

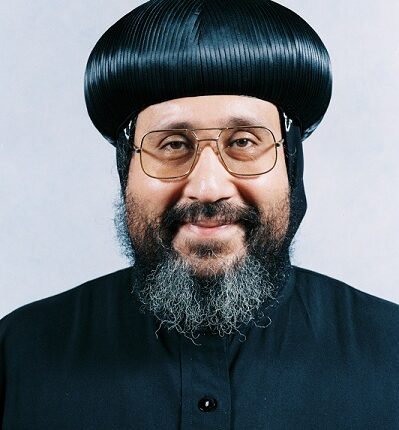

* الأسقف العام

رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى